廣告創意設計范文

塞滿內心空間的一切雜物,就是遮蔽創意的基本垃圾堆。現在我們內心的整個形態并不利于創意,只有找出重新整理的方式,找到搜集垃圾、倒垃圾的方式,騰出創意的空間,才能創造出有利于創意材料累積的方法。

為了這個目的,我們必須面對創意地圖中左邊下方三大課題:「經驗」、「習性」,「動機」。如果運作得當,這三個課題加起來可以直接造就我們的創意,但一般來說,這三項并不是在很好的狀態下運作,于是它們反而成為阻擋創意的屏障。

當自己的經驗、習性、動機運作不佳時,可以視它們為「創意三毒」,死硬地阻擋著創意,而經過調整、轉化之后,便能成為「創意的三種智慧」,直接協助創意。

轉化工程要在「生活」場域中進行,而不是「藝術」場域。在生活中下功夫,才能在藝術中見效。

●「經驗」:一場無法停止的累積生活經驗就是創意的原始材料。

我們現在的生活經驗還為創意服務嗎?想一想,我們是被動地受經驗擺布,還是主動地利用經驗所提供的一切?

不論內心檔案庫儲存的檔案多么豐富,我們都必須回來了解它的儲存機制。人并不是看到每一樣事情都刻意地告訴自己:「記住這件事,」然后把這件事歸到心中某個檔案柜中。這一切不是刻意產生的,而是自動發生的,一般人不會去想這是怎么一回事。

但是,為什么有些經驗我們記得清清楚楚,如家鄉特產策劃書,有些事情要花很大力氣才能得到一個模糊的回憶?我們并未刻意在心中做標示,而是一種內在的機制在分類、判斷經驗的重要與否、儲存與否。這個機制,一般人并不了解。

有人一生中累積了許多痛苦的經驗,這些經驗龐大到無法驅散,像是永遠無法結疤的膿瘡、永遠無法關閉的檔案。對于許多創意人來說,這樣的經驗不但成為創作的素材,也成為創意的原動力。

尼采說:你的靈魂中必須充滿混亂,才生得出一顆舞動的星。

●「習慣」是最可怕的滅音器習性是創意三毒中最強大的敵人。

許多成功人士正因為生活中有強烈的習性,才會反復做出成功的判斷與決定;成功的藝術家、創意人也是一樣。但時間久了,這些強烈的習性也可能成為他們失敗的理由。時代變了,他們還用同樣的方式反應,潮流轉了,或許他們就此做出致命的錯誤判斷。

創意習性的僵化,源自廣告設計專業介紹一開始創作時還能展現出脫俗的風格,但不久后,就掉入自己創意習性、千篇一律的標準答案中,不再有新意。自由聯想的創意習性也可能造成誤判,好比說,某產品有著保守的形象及歷史,某家廣告公司的創意總監說服了業主做廣告,但因為創意總監不受束縛的習性、總會做出狂野的自由聯想,自然會做出一支狂野的廣告,我們不難預見結果失敗,對商品形象也造成傷害。

●「動機」:我不是因為想寫才寫,我是不得不寫身為負責生產藝術的創意人,不了解背后的動機就等于放棄了創意的原動力。

三毒之中最不容易注意、但其實最重要的就是「動機」。因為改造動機,就能直接影響習性,習性又能夠對經驗的累積發揮立即作用。

動機是我們做任何事背后的理由。人生中大大小小行為背后都有動機,有的容易觀察,更多是隱藏的,甚至連自己都不知道為什么。創意的動機對創意人最后作品影響甚大。創意的過程固然重要,但沒有一樣事情比當初創作動機影響力更大。人為什么創作?真正敢老實地問自己這問題,才能真正的走上創意之道。這問題的答案可能很膚淺││好比說創意人為了酬勞而創作,但創意人未必承認自己的動機。

不檢視創作動機,創意的過程少了一個重要環節,創意人也就甘愿被一些不知名的力量推動著。到后來,自己為誰服務、什么力量驅動他拚命,都不見得清楚。在這個時候,創意的動機變得跟其它生活中任何習性一樣,設定在「自動駕駛」上。在這情況之下,「動機」是一種「毒」。

經驗、習性、動機成呆滯、自動狀態,對向往具有創意的朋友來說,這就是「毒」,因為現在的模式只會讓生活轉入固定模式,讓自己愈來愈僵化。

我們要找到方法,讓遮蔽創意的「三毒」轉變成造就創意的「三智慧」。

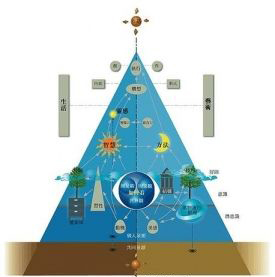

創意金字塔左右兩端是「生活」和「藝術」兩個場域,分別進行兩種性質不同但功能相連的學習,「智能」與「方法」。它們各自連結到底層更大的神秘泉源,創意的泉源,圓為基本圖形的標志。

有些讀者常自謙的認為,自己并不具有創意;也有人常自夸,創意不算什么,只要認真想想就可以產生的出來!那你呢?

下列有幾項值得你好好思考的數據:

動機逼問法

我念小學的女兒參加演講比賽,學校事先公布十個題目,讓學生臨場抽題發揮即席演說的創意。其中一個題目叫「我的爸爸」。我女兒有兩個同學在《國語日報》上找到一篇叫「我的爸爸」的文章背了下來,準備萬一抽到時可以派上用場,反正總不會兩個都抽到同一題吧!但是事與愿違,兩個都抽到同一題,而他們竟然不會講了,臺下一片愕然。

看到上面的例子,你是不是也心有所感…

想了解自己是否具有創意,先來思考下列幾個問題?

「你為什么對創意有興趣?」

「因為我是公司經理,我希望能夠找到更有創意的方式來經營我的公司。」

「為什么要找到更有創意的方式來經營你的公司?」

「讓公司更有利潤。」

「為什么公司需要更有利潤?」

「這樣老板比較會注意我。」

「為什么老板需要注意你?」

「這樣我可以升官加薪。」

「為什么要升官加薪?」

「這還不清楚嗎?」

「為什么?」

「每一人都希望升官加薪。」

「為什么?」

「賺更多錢啊。」

「為什么?」

「為一切!」

「什么是一切?」

「一切就是一切。」

「一切你人生中關心的?」

「對。」

「那又是什么?」

「這…….?!」

這種「逼問法」可以一步步迅速地問到核心問題,澄清自己,產生新的看法。只要勇于往下問,問得徹底,會學習得很快,更知道如何看動機。

找動機最簡單的測驗就是不斷問:「為什么?」。真正重要的問題都要向內問。當我們開始向內問問題,懷疑自己一切所作所為,就是智慧生起的開始。

只要你敢檢討下去,在簡單的問答背后,隱藏深度的自我剖析。

創意之鑰我們必須面對一個現實:現在,我們內心塞滿了各種雜物,斬斷了靈感與泉源之間的通道,創意根本沒有揮灑空間。

賴聲川:永遠要追問自己的「動機」